<< Volver

<< Volver

tocochimbo

Variantes:

tocochimbo, tocochimpo.

(

del quech.

ttocoychimpu ‘cazuela de tostar maíz agujereada’

(González Holguín)

).

|

1. sust.

m.

1ª datación del corpus: Alonso Barba, Arte de los metales, 1640.

Marca diatécnica:

Metal.

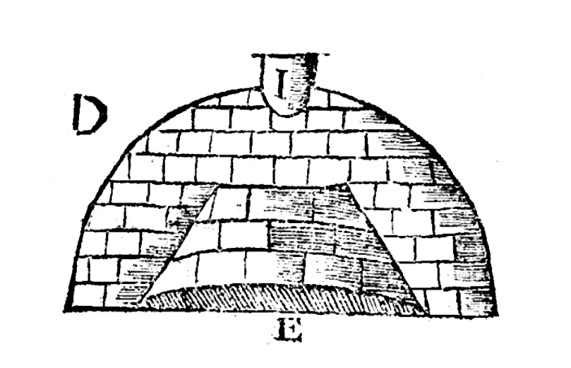

Definición:Horno semiesférico de fundición usado en América.Ejemplo(s):

Información enciclopédica:“Álvaro Alonso Barba describe un tipo de horno denominado tocochimbo, consistente en una larga hemiesfera con una puerta grande y un suelo preparado con cenizas como para copelación. Dentro de este recinto había otra semiesfera más pequeña traspasada por un sinnúmero de agujeros con una entrada que lo hacía semejante a un iglú. En la semiesfera más pequeña se colocaba la plata para refinar y el espacio entre el receptáculo continente y el contenido se rellenaba con carbón vegetal. […] El hecho de que Alonso Barba escribiera en una época muy avanzada de la colonización, la falta de evidencias arqueológicas y la semejanza con un tipo de horno descrito por Agrícola, permiten al menos dudar de su existencia antes de la llegada de los españoles” (Sánchez Gómez, J., 1997, “La técnica en la producción de metales monedables en España y América, 1500-1650”, en Sánchez Gómez, J., G. Mira Delli-Zotti, R. Dobado, La savia del Imperio, pág. 50). // “La función general de los tocochimbos […] es obviamente comparable con la de los hornos de refinado a los que hacían referencia autores anteriores. No obstante, si los dos tipos de instalaciones eran similares en su forma u origen es algo que aún no queda claro. La relativa falta de información acerca de ellos, en comparación con aquella disponible sobre las huayrachinas, probablemente se deba a su ubicación en las casas de los trabajadores indígenas, lo cual los hacía mucho menos accesibles para los españoles que las huayrachinas construidas en los cerros o barrancos que rodeaban la ciudad de Potosí” (Van Buren, M., 2003, “Un estudio etnoarqueológico de la tecnología de fundición en el sur de Potosí, Bolivia”, en Revista de textos antropológicos, v. 14, nº 2, págs. 134-136). |

<< Volver